研究室概要

生体システム論研究室とは

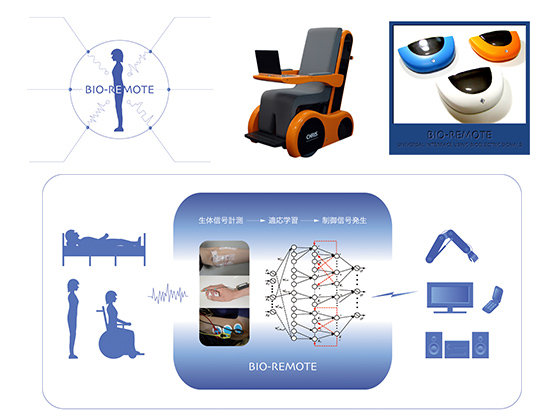

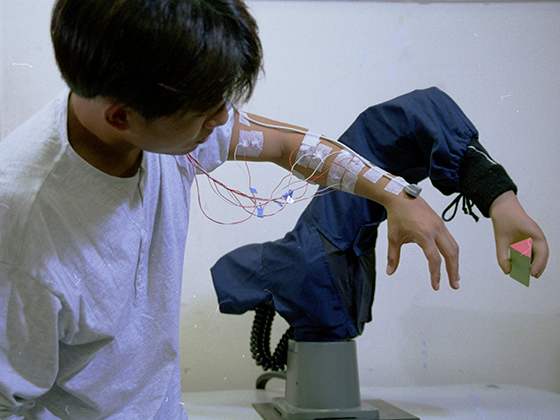

バーチャルリアリティ、ロボティクス、ハプティクス、AI、脳・筋活動計測、電気刺激などの工学技術を活用して、触覚・力覚という未開拓の感覚を利用したプロダクトやフィードバックシステム、医療・介護・健康維持の支援システム、だれでもどこでも働ける遠隔就労サポートシステム、脳のなぞに迫り人に新しいサービスを創出するブレインテックシステムなどの開発を行い、人の可能性を拡張する人間拡張の実現を目指しています。

研究室の特色

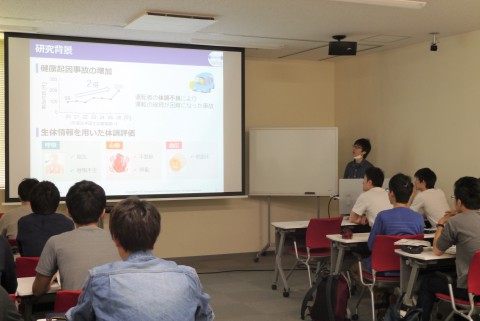

全体ゼミの風景

・生体システム論研究室には,工学部と大学院の学生が在籍しています.学生たちはそれぞれの研究テーマに応じたグループに所属します.各グループには各学年の学生がいますので,先輩が後輩を指導したり,後輩が先輩を手伝ったりという活動の中で,研究者として,あるいは社会人として必要な知識やスキルを習得することができます.

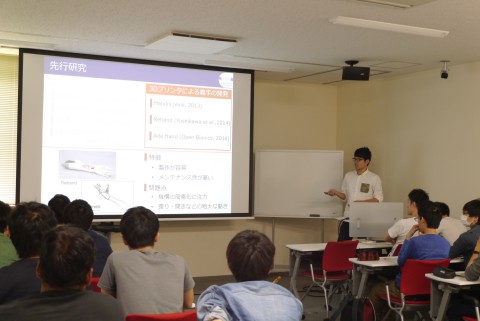

各グループのゼミ風景

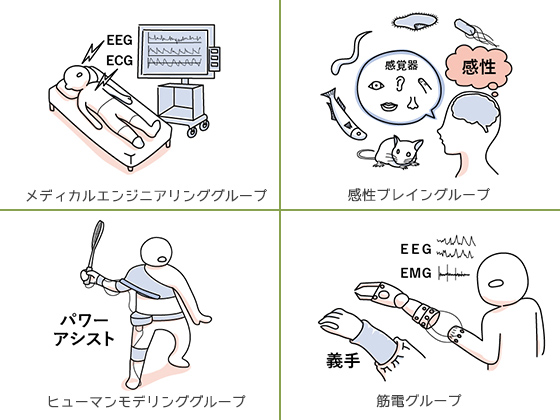

・教育面に関しては,研究室に所属する学生をそれぞれの研究テーマに対応した研究グループに分け,基本的には各グループごとに日常的な教育・研究活動を行なっています.各グループにはできるだけ各学年の学生を配し,大学院生と学部生の連携を促進するとともに,グループリーダー等を任命することにより学生自身によるグループの運営・管理,学生による学生の教育指導も行っています.これにより,研究活動の自主性を高めるだけでなく,将来,自身のグループを統括できるリーダーシップを備えた人材を育成することを意図しています.

具体的な教育・研究指導は,研究室メンバー全員が参加する全体ゼミ(週1回程度),各グループで行なうグループゼミ(週1回程度),卒業論文・修士論文中間・最終発表会,研究課題ごとの研究会を通じて行っています.

スタッフミーティングの風景

・研究室全体の管理運営を行なうためのスタッフミーティングに学生の代表者も参加することで,組織運営や管理業務に関する知識・経験の習得の機会を得られます.さらに,学生相互間の研究評価アンケート,研究室ホームページの運営,国内外の学会や展示会における発表や展示,研究室外部からの訪問者に対する研究室見学会,さらに個人参加のハッカソンやピッチコンテストへの参加も奨励しており,研究室の活性化を常に心がけています.